Jüdische Nachbarn in der Erinnerung

Zeitzeugen berichten

Die folgenden Erinnerungen, mit Ausnahme der letzten, wurden Mitte der 90er Jahre gesammelt, um das Buch „Jüdische Nachbarn in Hessisch Oldendorf“ vorzubereiten, das 1998 im Niemeyer-Verlag Hameln erschien.

„Alles gute Oldendorfer Bürger“

Lotte Ohlsen, Tochter des Ratskeller-Wirtes Rudolf Cordemann. Erzählt 1994.

Bevor das Dritte Reich kam, haben die Juden hier zur Oldendorfer Bevölkerung gehört. Sie haben hier alle als gute Oldendorfer Bürger gelebt.

Ich weiß, dass mein Vater über ein großes jüdisches Textilgeschäft gesprochen hat, an das ich mich gar nicht mehr erinnern kann - ja, Spanier - darüber hatte mein Vater so ein geflügeltes Wort: „Das ganze Dorf Welsede wählt antisemitisch, und das ganze Dorf Welsede kauft bei dem Juden Spanier“.

1929 stand es auf Messers Schneide, ob die Kommunisten oder die Nationalsozialisten an die Macht kämen. Und ich erinnere mich, dass mein Vater, der ein sehr sachlicher und kluger Mann war, am Mittagstisch sagte: „Jetzt bleibt uns gar nichts anderes übrig, wir müssen die Nazis wählen, sonst werden wir kommunistisch“.

[…] Julius Löwenstein war mit meinem Vater im selben Kegelklub. Das war ein sehr angesehener Jude. Die ganze Familie Löwenstein waren sehr angesehene Leute hier in Oldendorf. Er war Frontkämpfer, ich glaube, er hatte sogar das EK I oder II.

Die [Ortsgruppe ‚Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten‘] haben jedes Jahr bei uns im Ratskeller ein Essen veranstaltet. Auch im Dritten Reich wurde das noch durchgeführt. Mein Vater musste die Erlaubnis beim Landkreis einholen, und die wurde erteilt. Am nächsten Tag nach der Veranstaltung war das Fenster bei uns vollgeschmiert mit den Worten „Judenknechte“. Ich glaube, das war 36 oder 37, kann mich aber nicht festlegen.

An der Ecke des Ratskellers hing der „Stürmer“-Kasten. Da war mal so ein Plakat drin, dass ein Knecht von Löwenstein ein „deutschstämmiges Mädchen“ verführt haben soll. Das war die Tochter von dem Kellner […], der bei uns arbeitete. Ich glaube aber nicht, dass er die vergewaltigt hat; die war „mit dabei“.

Julius Löwenstein hat den Hermann Gellermann [Vater des Ortsgruppenleiters Heinrich G.], mit dem er im Kegelklub war und dem es finanziell sehr schlecht ging, immer mit Geld unterstützt. Die Frau Gellermann stammte aus dem gleichen Dorf wie Frau Löwenstein, aus Ottenstein, und war mit ihr befreundet. […]

Den Max Löwenstein [Bruder von Julius L.] habe ich mal gesehen, in den Inflationsjahren, als er beim Leiter von der Dresdner Bank saß. Er hatte lila Socken an, die mir so imponiert haben. Der war ein ganz modebewusster […].

Es wurde erzählt, dass der Kleinste von den Löwensteins, als er ungefähr so sechs war, von seinem Onkel Max eine Pimpfen-Uniform gekriegt hatte und da mitlaufen wollte. Das ging aber natürlich nicht.

Was in der „Kristallnacht“ passiert ist, weiß ich von meiner Schwester.

Es kamen welche von der SS zu meiner Schwester - der Ratskeller war auch das Verkehrslokal der SS - und fragten sie, ob sie noch Zivilkleidung von meinem Bruder hätte. Und da hat sie gesagt nein, was wollt ihr damit? Die wollten sie sich anziehen, als Zivilisten, und dann da hingehen [zum Haus Löwenstein]. Und dann haben sie da wohl die Fenster eingeschlagen und wer weiß was alles.

Mein Vater kam vom Kegeln vom Schützenhaus, ging da hin und fragte die: Was macht ihr denn hier? Und wollte sich einmischen. Da kam meine Schwester und holte ihn da weg: Halt dich da lieber raus.

Später wurde erzählt, dass die Schwester vom Julius Löwenstein, die dort wohl zu Besuch war - beide Schwestern waren in Düsseldorf mit Bankiers verheiratet - einen Herzanfall kriegte. Und da ist irgendjemand heraus gekommen und hat nach einem Arzt gerufen. Da hat eine Frau L[…], die inzwischen schon tot ist, gesagt: „Lass die Ische verrecken!“ Und der Kleinste ist dann raus gekommen und hat gar nicht gewusst, wohin.

Die Löwensteins haben noch ihren Haushalt auflösen können, haben Sachen verkauft und sind dann so weggekommen. So 38/39 war das. Löwensteins waren reiche Leute.

Der ärmste Jude war wohl Louis Blumenthal. Der wurde immer „Loui-chen“ genannt, weil der so klein war. Das war ein Fell-Jude. Wir kriegten öfter Hasen vom Forstamt, und dann musste ich damit rüber zu Louis. Der zog den dann ab. Später brachte er den Hasen wieder und behielt dafür das Fell. Pferd und Wagen hatte der nicht.

Wenn Schützenfest war, war Loui-chen der kleine Feuerwehrmann. Der war ja in der Feuerwehr. Und wenn die dann zurück kamen vom Schützenplatz, etwas angetrunken, hatten die ihn immer in so eine Karre gesetzt. Also die Juden gehörten alle mit dazu.

Die kleine Martha [Tochter von L.B.] hatte kein Kind zum Spielen. Die saß immer unten am Fenster und malte. Und wenn ich da reinging in die große Diele, da standen wunderschöne alte Schränke mit Schnitzwerk. Die hatte die Martha bunt bemalt. Die hat sich mit sowas beschäftigt, diese Martha.

[Betrachtet ein Foto der Familie David Blumenthal]

Die kommen mir alle bekannt vor.

Vorne [C], das ist wohl die alte Frau Blumenthal, in deren Haus dann der Arzt Dr. Leineweber eingezogen ist.

Das war eine nette alte Dame. Der junge Leineweber sagte „Oma“ zu ihr.

Als das Dritte Reich dann kam, haben sie sich nicht mehr so um sie gekümmert.

„Mit allen befreundet“

Heinrich Krüger, Baustoffhandel, Am Güterbahnhof. Aus seinem Erinnerungsalbum „Juden“, das er dem Verfasser 1994 überlassen hat.

Der Jude Julius Löwenstein war Mitglied im Kegelclub „Pumpe“, 1905 gegründet, wie mein Vater.

Er war ein gern gesehenes Mitglied und mit allen befreundet.

Der Kegelclub machte mit ihm und seiner schönen Frau mehrere Reisen, z.B. an den Rhein und in die Heide.

Julius Löwenstein (Kreis) mit seinen Kegelbrüdern am Deutschen Eck in Koblenz, 1929

Damals wurden in jeder Familie Schweine geschlachtet, dann gab es ein Schlachteessen. Da kamen Freunde und die Kegler. Wie das Essen bei uns vorbei war, sagte Julius Löwenstein: Dass mich keiner verrät, dass ich Schweinefleisch gegessen habe. Seine Mutter war eine strenggläubige Jüdin, da war Schweinefleisch streng verboten.

1935 wurde ihm nahegelegt, nicht mehr zum Kegeln zu kommen. Aber die persönlichen Kontakte blieben noch einige Zeit. Heini Kahler, SS-Mitglied [und Schlachtermeister], handelte noch mit Löwenstein. Dr. Fritz Fallmeier, SS-Mitglied, war Hausarzt, er berief sich auf seinen Arztschwur.

Unser Hausjude war Ferdinand Blumenthal, er wohnte mit Frau und Tochter Hanna Welseder Str. 37. Er schlachtete bei uns die Kaninchen und Ziegen und bekam dafür das Fell.

Vor Ostern wurden von Ferdinand die kleinen 1/4 Jahr alten Ziegenböcke (Hitjen) geschlachtet, das gab einen prima Osterbraten, auf den sich alle freuten.

Wenn eine Ziege tagelang blökte, musste sie zum Bocke. Geh mal nach Ferdinand, er muss mit der Ziege zum Bocke. Vater hatte keine Zeit dazu, und Mutter schämte sich.

Wenn Ferdinand kam, sang er vor sich hin: „Dä Zieg mot nohm Bocke, de Bock dä will nich bocken“. Auf zur Weserstraße, wo der Bock stand. Die Ziege blökte immer noch.

Wenn die zwei wiederkamen, blökte sie nicht mehr, sie wedelte nur mit dem Schwanz. Ferdinand sagte zu meiner Mutter: „Eck hebbe me hulpen, et werd jetzt zwei Hitjen“.

Ferdinand war unentbehrlich.

„Wir wussten zuerst gar nicht, dass das Juden waren.“

Lore Kolberg, Lange Straße, Nachbarskind der Familie David und Lina Blumenthal (Viehhandel), befreundet mit deren Tochter Lieselotte. Erzählt 1994:

Am Freitag Abend wurde im Hause David Blumenthal immer Hausputz gemacht, als Vorbereitung auf den Sabbat. Mazzen wurde gebacken. Frau Blumenthal kochte koscher, aber Herr Blumenthal und auch Lieselotte aßen auch Schweinefleisch. Ich holte mir immer dieses Mazzen, und dafür holte sich Lieselotte bei uns Leberwurst.

Am Samstag versammelten sich die jüdischen Männer in einem Raum im Hause Löwenstein, nur die Frauen fuhren nach Hameln zur Synagoge. Der Samstag wurde aber im Hause gefeiert, Leuchter wurden aufgestellt u.s.w. Ich bin da mal reingeschneit. Wie gesagt, wir wussten ja zuerst gar nicht, dass das Juden waren.

Die Tiere in den Ställen hinter dem Haus wurden samstags von einem christlichen Angestellten versorgt. Frau Blumenthal hatte auch einen Schuhverkauf. Im ersten Zimmer vorne rechts, da waren rund herum Regale.

Auf dieser Straßenseite, neben dem Haus, das jetzt gerade abgerissen ist, wohnte ein Rabbi, der Hermann Rosenberg, der hatte Klumpfüße.[…]

Immer wenn ein Jude gestorben war, hat Dr. Fallmeyer den Tod als Arzt bestätigt und dann diesen Rabbi holen müssen, der den Tod auch noch bezeugt hat. Und das war so, dass die SS drüben in der Kneipe gesessen hat, und Dr. Fallmeyer hat gesagt, ich muss da jetzt rüber gehen, und die anderen haben gesagt: Du willst doch da wohl nicht rüber gehen! Aber Dr. Fallmeyer hat gesagt, ich bin da jetzt als Arzt und nicht als SS-Mann und gehe also jetzt da rüber. [Rosenberg starb 1930. Das Erzählte hat sich also vor der Machtübergabe abgespielt.] […] Der hatte als einziger Jude immer so ein schwarzes Käppi auf und weiße Locken. Der beerdigte die Leute. Und dann kam einer aus Hameln.

[Ob es Vorkommnisse am 1. April 1933, am Tag des so genannten „Judenboykotts“ gegeben habe:]

Ja, und zwar bei dem Weißwarengeschäft [Julius u. Rosa] Blumenthal. Auch hier bei Frau Lina Blumenthal, an dem Fenster, in dem die Schuhe aufgestapelt waren. Da waren große schwarze Kreuze drauf gemalt.

Schon vor der Kristallnacht wurden bei [David] Blumenthals die Scheiben eingeschmissen, und es hieß, da darf man nichts mehr kaufen.

Ich weiß noch, wie meine Mutter zu mir sagte: Geh mal zu Frau Blumenthal rüber, die gibt dir noch ein Paar Schuhe, hier sind fünf Mark. Das durfte aber keiner wissen. Da bin ich so spielender Weise durch die Scheune gegangen, und dann kriegte ich dann die Schuhe.

Die antijüdischen Sachen sind aber nicht über [Ortsgruppenleiter] Gellermann gelaufen, der war da ein ganz kleines Licht. Die sind über die SS gelaufen. In der SS waren Palm, Siepmann [Sturmführer], Lutter, Remmling - ganz scharf war dieser harte Kern, so dass auch die Hessisch Oldendorfer Angst hatten. Getraut hat man sich gar nichts mehr. Es wurde doch immer überlegt, was man sagt, ungefähr so wie in der DDR. Also, es war nicht mehr das alte. Vater sagte dann immer: Das musst du nicht so laut sagen.

Auch die Schwester von Herrn Siepmann, Frau R[...], die war ja enorm judenfeindlich. Auch die Kinder hatten schon als Zehnjährige SS-Uniformen an. […]

Was in der Kristallnacht passiert ist, haben mir meine Mutter und mein Vater erzählt. Die hübsche Frau Löwenstein hat man mit Gewalt rausgeholt und an den Haaren durch die dreckige Gosse geschleift. Das hat Frau Z[…] gemacht und andere - Frau L[…], das war ne ganz dolle.

Ich glaube, dass meine Eltern das gesehen haben. Das war nicht verkleidete SS, die das alles gemacht haben. Das waren Frauen! Mein Vater hat mir gesagt: Ich habe nie begreifen können, dass Frauen so was fertig bringen.

Hermann-Otto Löwenstein war nach Kriegsende als amerikanischer Offizier noch mal hier und hat bei verschiedenen Leuten die Sachen wieder geholt, die sie in der Kristallnacht bei ihnen rausgeholt hatten: Radios, Schmuck u.s.w. Ja, in der Kristallnacht haben die alles Wertvolle da rausgeholt, und es ist auch heraus gekommen, wer das gemacht hatte und wer es hatte. Und da ist „Bübchen“ Löwenstein als amerikanischer Offizier gekommen und hat diese Sachen gefordert. Er hat genau gewusst, was wo war. Und zwar hat das eine Frau Hartmann, die schräg gegenüber gewohnt hat, genau beobachtet, wer was da rausgeholt hat. Zum Beispiel Frau L[…], Frau S[…].

Etwa 1934: in Weiß Frau Hete Löwenstein. Sitzend mit Flasche ihr Schwager Max (Bruder von Julius L.); rechts vorn ihr ältester Sohn Hans Günther; links vorn Lieselotte Blumenthal.

Ja, der Max Löwenstein hat ein uneheliches Kind in Oldendorf. Das ist der […]. Sieht seinem Vater sehr ähnlich, und der Sohn sieht seinem Großvater noch ähnlicher. Die Mutter war Hausmädchen bei Löwensteins gewesen.

„Was man uns erzählte über die Juden, das bezog ich gar nicht auf unsere Juden.“

Gertrud Schwedt, Tochter des Bäckermeisters Siebke, Lange Straße, gegenüber dem Haus Löwenstein. Erzählt im November 1994:

Julius Löwenstein schrieb aus dem Ersten Weltkrieg, aus Frankreich, eifrig Ansichtskarten an meine Schwester Marie: „Empfange Du, sowie Deine lieben Angehörigen die herzlichsten Grüße von Deinem Nachbarn Julius Löwenstein“.

Julius […] war ein hübscher Mann, auch seine Frau war eine bildhübsche Frau. Sie hätten nicht geglaubt, dass das ne Jüdin ist. […]

Die Schwestern verheirateten sich denn so nach und nach, nach Düsseldorf, und die Kinder waren denn auch wieder hier, mit denen wir dann gespielt haben. Jude oder Christ, das war gar kein Thema. Wir spielten zusammen. Die gingen auch mit in die christliche Kirche, Weihnachten. Ja, das war gar kein Thema. So streng religiös waren die Juden nicht. Aber ihre Feiertage hielten sie ein, da fuhren sie immer nach Hameln zur Synagoge.

Julius Löwenstein war mit dem Sparkassendirektor Rügge befreundet. Die Löwensteins waren gut angesehene Bürger, absolut. Die verkehrten auch in allen Dörfern. Die handelten überall, auch im Auetal.

Der Adolf Löwenstein war verlobt mit einer christlichen Hausangestellten, die sie hatten. Es ist aber nicht zur Verheiratung gekommen.

Wir haben das nie zur Kenntnis genommen, dass die Juden unsere Feinde sein sollten.

Wir waren ganz still geworden. So ab der Kristallnacht haben die Löwensteins ihr Brot bei uns des Nachts gekauft. Das kann man ja nicht vermeiden, die haben ja immer ihr Brot bei uns gekauft. Und wenn man es ihnen nachts gibt, dann haben sie es wenigstens, nicht?

[…] Was man uns damals auf den „Thing-Abenden“ erzählte über die Juden, das bezog ich alles gar nicht auf unsere Juden. Die habe ich vollkommen ausgeschlossen.

Haus Siebke rechts, Haus Löwenstein links. Patriotische Feier August 1914

[Zum 9. November 1938:]

Es wurde Abend, da hörten wir draußen Unruhe. Und ich bin ans Fenster, und da sehe ich viele Leute da ums Haus rum mit Spazierstöcken, so ungefähr zwölf Mann, die schlugen den Juden die Fenster ein. Die waren alle in Zivil.

Und denn große Aufregung im Hause. Und der Löwenstein kam raus. Und gleich wieder rein. Die hatten ja Angst. […] Das Straßenlicht war ausgeschossen.

Da kam der Kleine, der war vielleicht so acht Jahre alt, raus und sagte: „Hermann, geh schon voraus, wir kommen alle nach, geh schon in die Weser, wir kommen alle nach!“ […]

Und dann sag ich zu meiner Mutter: „Guck dir das an, dieses Theater.“

Da bin ich hinterher gegangen und hab den Jungen wieder holen wollen. Und dann hatte das aber Frau Löwenstein wohl gesehen, und denn kam Herr Löwenstein raus und holte den Jungen wieder rein. […]

Ich habe mich nie parteipolitisch betätigt. Ich habe das immer als großen Zirkus angesehen.

Dass diese ganze Bewegung in den Großstädten da wohl das Volk aufgebracht hat - aber in unserem kleinen Oldendorf habe ich doch nicht solch einen Auflauf erwartet. Ich konnte das alles gar nicht glauben.

Dann sagte meine Mutter: „Bleib du bloß hier, die schlagen uns auch noch die Fenster ein!“

Da sagte ich: „Wir sind ja keine Juden, und zweitens, wir haben niemand was getan.“

Mein Gott, die habe auch niemandem was getan, es sei denn, sie waren Juden, nicht?

Dann schrie mir eine Nachbarin noch hinterher: „Ihr Judenknechte!“

Ich hör das noch heute. Das gellt mir noch in den Ohren. Und diese Frau, die kam denn später zu uns und erzählte, dass wir den „Judenbengel“ da wieder von der Straße geholt hätten. Die hat uns angeschrien: Wir wären Judenknechte. „Ihr kommt auch noch dran!“, so ungefähr.

[War das Frau L[…]?] Ja! Woher haben Sie den Namen?

[Angesprochen auf die von Lore Kolberg oben erwähnte Frau Z[…]:]

Die waren auch befreundet. Herr Z[…] und Herr Löwenstein! Die waren im Kegelklub zusammen.

[… Zum Verbot, mit Juden zu handeln:]

Ich hab mal gesehen, da ging abends die Hoftür von Löwensteins. Da kam einer raus, guckte um die Ecke. Es war schon fast dunkel, aber die Straßenlaterne war an. Und dann sah ich, das war einer der Brüder von Julius Löwenstein. Und dann kam noch jemand dazu, das war der Schlachtermeister, und denn wurde ne Kuh rausgeholt. Bei Dustern wurde die dem Schlachten zugeführt. Sehen Sie, die haben das denn alles bei Düstern gemacht, die Geschäfte. Weil er das bei Tage ja nicht durfte, der Schlachtermeister. Der wurde denn ja gekascht. Das war früher als die Kristallnacht.

In Oldendorf war das anfangs noch richtig harmlos, das habe ich alles gar nicht richtig ernstgenommen. Ich habe nur so gedacht, das kann ja nicht so weiter gehen. […]

Eines Morgens um sieben, als ich nach Rinteln fuhr, habe ich gesehen, wie Louis Blumenthal mit Frau und Tochter abgeholt wurde. Da hab ich gedacht, die Armen, wo die wohl bleiben. Die wurden zum Bahnhof gebracht, mit einem Polizisten. Alles, was sie noch hatten, hatten sie sich angezogen, weil sie ja nicht wussten, wohin sie kamen. Und was sie tragen konnten, hatten sie an und um.

Ja, der Marcus Jenner [kurzzeitig Ortsgruppenleiter], das war auch so’n Judenfeind.

Der Max Löwenstein hat ein uneheliches Kind in Oldendorf, ja das weiß ich. Die Mutter hat wohl einen deutschen Vater angegeben. Ja, ich weiß auch, wer das ist. […] Schwarzes krauses Haar.

„So etwas vergisst man nicht als Kind.“

Lieselotte Southam, geb. Blumenthal, Tochter von David und Lina Blumenthal, Lange Straße. Emigriert nach England. Text zusammengestellt aus mündlich und schriftlich Erzähltem (1994-1995, Rechtschreibung und Grammatik behutsam korrigiert)

Mein Großvater Meyer Blumenthal war seinerzeit, als er 1927 starb, der älteste Einwohner Oldendorfs. Er war Schlachter gewesen wie auch sein Vater und hatte sieben Kinder.

Mein Vater, David Blumenthal, war Viehhändler und fuhr mit Kutsche und Pferd in alle Dörfer der Umgebung. Wir hatten Ställe hinter dem Haus, und wenn wir mal zu viele Kühe hatten, stellten wir die im Stall von Heitz gegenüber unter.

Ich bin 1920 geboren. Als ich Kind war, war das Zusammenleben der Juden in Hessisch Oldendorf mit den anderen ganz normal. An schönen Sommertagen zum Beispiel saßen meine Eltern manchmal mit ihren Stühlen auf dem Bürgersteig vor ihrem Haus, und alle Welt ging an ihnen vorbei. Alles war ruhig, friedlich und gemütlich.

Wir kannten doch alle Familien. Hessisch Oldendorf war ja viel kleiner als heute. Ich bin in allen Häusern freundlich begrüßt worden, spielte mit allen Kindern meines Alters.

Auch die kleineren Kinder der anderen Familien habe ich oft im Kinderwagen ausgefahren, so zum Beispiel von „Putti“ Heitz, der später auch ein großer Nazi war, oder den kleinen Friedel Diekmann und andere. Ich war bei allen zu Hause. Niemals spielte es eine Rolle, dass wir Juden waren.

Lieselotte Blumenthal im 2. Schuljahr, 1927.

Abbildung nach: Bernd Stegemann, Hess. Oldendorf - damals. Horb 1987

Auch unter den Erwachsenen herrschte zwischen jüdischen und nichtjüdischen Familien ein gutes Verhältnis. Frau Heitz von gegenüber kam oft zu meiner Mutter und unterhielt sich mit ihr, ebenso Frau Diekmann von nebenan, ebenso Bante von der anderen Seite und dahinter Söffker, dann Wiese, die hatten so ein kleines Schreibmaterialgeschäft, und so weiter, alle waren ganz normale, gute Nachbarn. So lud man sich auch bei großen Familienfeiern, wie zum Beispiel Silberhochzeiten, selbstverständlich gegenseitig ein. Zu Ostern, wenn Konfirmationen im Ort waren, habe ich immer für Heitz die Blumen und Karten zu den guten Kunden ausgetragen. Auch bei allen Hochzeiten, Polterabenden und Taufen waren wir dabei. Es war eine schöne Kindheit in Hessisch Oldendorf!

Die Löwensteins und meine Eltern gingen nach Hameln zur Synagoge. Manchmal Tante Julla, Julius Blumenthal weniger; weniger Hermann Rosenberg, da er so schlecht auf Füßen und Beinen war. Bei den Speisevorschriften kann ich nur von meinen Eltern sprechen und auch Tante Julla, von den anderen nicht so genau. Nur ab und zu haben Vater und ich mal Schinken gegessen. Aber bei meinen Schulfreundinnen, wenn es entweder Wurst- oder Schinkenbrote gab, war ich immer dabei. Meine Eltern haben niemals verboten, das zu essen.

Meine Mutter hatte die Gebräuche nicht abgelegt. Alles wurde separat gehalten, Milchiges und Fleischiges.

Lieselotte Blumenthal mit ihren Eltern, ca. 1925

Es hat schon vor 1933 viele Nazis gegeben, genug für Oldendorf.

Das hätten Sie mal sehen sollen, wie viele das waren, wie die die Lange Straße runter marschiert sind! Aber mein Vater meinte: So schlimm wird es schon nicht werden, wollen wir mal abwarten.

Nach der Volksschule kam ich auf die Privatschule von Dr. Heinrichs. Dort lernte ich Französisch. 1934 hätten wir mit Englisch angefangen, aber Anfang des Jahres kam Dr. Heinrichs zu meinen Eltern und sagte ihnen, dass ich die Schule verlassen müsste, weil wir Juden waren.

Um diese Zeit fing es an, dass ich etwas von Antisemitismus mitbekam. Eigentlich war geplant, dass ich als Musterzeichnerin in die Teppichfabrik von Vettern meines Vaters nach Hameln gehen sollte. Aber mit der abgebrochenen Schulausbildung wussten meinen Eltern nicht, was sie mit mir tun sollten. Das einzige, was übrig blieb, war eine Stelle als Hausangestellte in einem jüdischen Haushalt in Hannover.

Als Hindenburg gestorben war, sagte mein Vater: Was wird wohl noch mit uns geschehen? Ja, ab 1934 wurde es schlimmer.

Bekannte redeten nicht mehr mit uns.

Kinder spielten nicht mehr mit uns.

Auf der Straße gingen die Leute an uns vorbei, ohne uns zu grüßen. Die hatten Angst, mit uns zu sprechen.

Irgendwann stand ein SA-Mann vor unserem Haus, für einen Tag.

Irgendeiner von der SA Hessisch Oldendorf forderte uns auf, wir sollten den Gelben Stern tragen, das war schon 34/35, wir haben es aber nicht getan.

Die größten antijüdischen Hetzer waren Siepmann, Lutter, Siegmüller, Gellermann [Ortsgruppenleiter], Zarges und Frau, und viele andere.

Zweimal hat man uns die Scheiben eingeworfen. Hanna Deiterding von gegenüber hat es mir zugeflüstert, dass es L[…] und S[…] gewesen sind. Einmal habe ich sie selbst beobachtet, das sehe ich noch heute. Ich wollte denen nach, aber meine Eltern haben mich zurückgehalten. Die beiden, L[…] und S[…] und andere hatten sich im Gasthaus Deiterding bis ein, zwei Uhr nachts Mut angetrunken. Weil ich oben an der Straßenseite geschlafen hatte, habe ich schon auf jeden Fußtritt gehorcht, ob wohl wieder unsere Fenster klirren würden.

Zum Reparieren der Fenster kam nur ein Einziger in Frage: Tischler Bültel. Der war katholisch, die anderen hätten es nicht gemacht, die brauchte man gar nicht zu fragen.

Ich war durch all diese Ereignisse so mit den Nerven runter, dass meine Eltern mich einige Zeit zur Erholung nach Nieheim schickten, zu Verwandten meiner Mutter.

So ab 1935 haben die Bauern meinem Vater kein Vieh mehr verkauft, durften sie auch nicht. Ich sehe noch, wie mein Vater im Sessel saß und so niedergeschlagen war, dass wir fürchteten, er würde sich das Leben nehmen.

Er hatte aus dem Kriege noch eine Pistole und einen Totschläger, die haben Mutter und ich dann in Zeitungspapier gewickelt und von der Weserbrücke ins Wasser geworfen. Wir hatten Angst, dass SA ins Haus kommen, alles durchsuchen und das finden würden. Das wäre ganz schlimm für uns geworden.

Meine Eltern lebten dann hauptsächlich von ihren Ersparnissen, außerdem hat mein Bruder, der damals in Wuppertal-Elberfeld in einem Geschäft arbeitete, sie finanziell unterstützt.

Zu der Zeit marschierten die SA und die SS oft durch Hessisch Oldendorf und sangen das Horst-Wessel-Lied. Und wenn sie vor unserem Hause vorbei kamen, fingen sie an:

„Wenn’s Judenblut vom Messer spritzt, dann geht’s noch mal so gut!“

So etwas vergisst man nicht als Kind, niemals.

Zu den größten Nazis gehörte zum Beispiel der Jenner [kurzzeitig Ortsgruppenleiter]. Der trug immer das Hakenkreuz am Anzug. Komischer Weise hat er vor 1933 so viele Male am Gartenzaun gestanden und sich mit meiner Mutter unterhalten. Dort, wo jetzt das neue Postamt ist [am Bahnhof, inzwischen still gelegt], waren unsere Gärten, und hinten grenzte sein Garten an unseren.

Auch der Sohn von Brandes, die das Bahnhofsrestaurant hatten, war ein großer Nazi; auch Peters, die hatten ein Klempnereigeschäft neben Wehrmanns; auch Fritz Möhlmann, der […] geheiratet hatte; auch „Putti“ Heitz, dessen Jüngsten ich immer im Kinderwagen ausgefahren hatte, war ein ganz großer Nazi. Frau Diekmann war eine gute Nachbarin. Er war ein großer Nazi [wurde allerdings 1934 aus der Partei ausgeschlossen, weil er sich weigerte, eine Falschaussage zu machen]. Diekmanns sagten: Vater muss ja.

Die Situation war in Oldendorf so, dass ich froh war, dass ich dort weg kam.

Haus Heitz, gegenüber von Haus David Blumenthal, war schon vor 1933 das Stammlokal der Oldendorfer NSDAP und wurde deshalb "Braunes Haus" genannt. Alte Ansichtskarte, Nachkriegszeit.

Während der „Kristallnacht“, 9./10. November 1938 war ich in Hannover, im Hause einer Familie Wallach, bei der ich arbeitete. Gegen drei Uhr morgens kamen SS-Männer, die waren ziemlich groß und nahmen den Herrn Wallach mit. Die Frau wurde dadurch geistig ganz verwirrt für ein paar Tage, bis ihr Mann dann wieder zurück kam.

Mich fragten die SS-Männer, wo ich herkäme […] Da sagten sie, ich sollte nach Hause fahren, denn meine Mutter und ich würden ausgewiesen. Dann bin ich nach Hause gefahren.

Es war schon Abend, als ich ankam. Das Haus war dunkel, da kriegte ich schon einen Schrecken. Und ich ging so in das Haus rein, und immer wenn ich ins Haus kam, rief ich „Mutter“. Das tat ich diesmal auch. Sie antwortete. Da saß sie im Dunkeln. Mein Vater und mein Bruder waren nicht da. Dann erzählte mir meine Mutter, was geschehen war.

Am Abend vorher hatten die Löwensteins bei meinen Eltern angerufen: Mein Vater und mein Bruder sollte schnell weglaufen. Denn die Gestapo war schon bei denen gewesen. Aber mein Vater und mein Bruder waren gegenüber bei Heitz auf der Treppe vor dem Haus. Sie drückten sich so an die Seite, um nicht bemerkt zu werden, und sahen, wie die Gestapo in unser Haus ging.

Dann sind sie hinten herum durch die Schulstraße nach Lachem gelaufen. Da war ein Landwirt, ein Herr Hake, den kannte mein Vater gut. Sie haben ihn gebeten, sie nach Hameln zu fahren, und der hat das auch getan. Von da aus sind beide nach Bielefeld gefahren. Dort wohnten Tanten von mir.

Meine Mutter hat mir noch erzählt, dass Frau Löwenstein an den Haaren durch die Straße geschleift wurde, und zwar von Frau Z[…], der Frau vom Zahnarzt. Wenn man bedenkt: Ein paar Jahre vorher veranstaltete Frau Löwenstein regelmäßig Kaffeekränzchen. Da waren all diese Frauen, wahrscheinlich auch Frau Z[…], zusammen und haben miteinander Kuchen gegessen.

Der Adolf Löwenstein wurde schlimm verprügelt und verhaftet. Er starb später an den Folgen.*)

Meine Mutter selbst hatte in der Nacht vom Speisekammerfenster aus an das Fenster von Frau Diekmann geklopft, die beiden Häuser liegen doch so ganz dicht neben einander. Und Frau Diekmann kam, und Mutter hat sie gebeten, sie zu verstecken. Das hat sie dann auch getan, unter der Zinkbadewanne hat sie sie versteckt. Ob Herr Diekmann das wusste, weiß ich nicht. Das war nur für eine Nacht.

Als es nun wieder Nacht wurde, gingen meine Mutter und ich zusammen mit Frau Löwenstein und ihren beiden Jungen nach Hameln, zu unserer ehemaligen Hausgestellten, Mathilde Schröder, geborene Hahne aus Klein-Heßlingen. Die hat uns alle aufgenommen. Aber sie befürchtete, dass ihr Bruder […] uns verraten würde. So blieben wir nur eine Nacht dort, schliefen in Sesseln. Dann gingen wir wieder nach Hause.

Danach haben wir, ich weiß nicht, wie viele Tage, mit allem, was wir anhatten, auf den Betten gelegen, für den Fall, dass sie nochmal kommen würden. Bei jedem Geräusch und jedem Fußtritt hatten wir Angst.

Als es etwas ruhiger in Oldendorf wurde, fuhr ich wieder nach Hannover zurück.

Bald darauf hat meine Mutter das Haus verkauft. Sie ging dann auch nach Bielefeld. Das Haus wurde an Heitz verkauft, das ganze Inventar wurde versteigert. Alles so billig wie möglich.

Wir hatten auch eine große Weide, nach Welsede raus, die kaufte ein Landwirt, Karl Köster.

Meine Eltern wollten nicht auswandern. Sie glaubten, in der Großstadt wären sie sicher.

Einmal, ich weiß nicht warum, ist meine Mutter noch mal heimlich nach Oldendorf zurück gefahren und ist bei Frau Diekmann gewesen. Aber im Dunkeln mit einem Tuch über dem Kopf, das musste heimlich geschehen. Damals hatte jeder Angst vorm anderen: Nachbarn vorm Nachbarn, Eltern vor ihren Kindern.

Ich arbeitete wieder in Hannover. Da haben mich meine Eltern öfter von Bielefeld aus besucht.

Dann hörten sie , dass es für mich und meinen Bruder möglich wäre, entweder nach Palästina oder nach England auszuwandern. Ich hatte [1936] die Krönung des Königs [George VI] am Radio gehört. Die Bevölkerung so fröhlich, so triumphierend, so glücklich, so lustig, da wünschte ich, ich wäre in so einem Lande. Da habe ich gleich „England“ gesagt.

Sie halfen mir, das zu tun. Ich bekam viel Wäsche von meiner Mutter, und ein Mann in Bielefeld machte vier Kisten, zwei für meinen Bruder und zwei für mich, da wurde alles hinein gepackt.

Aus schöneren Zeiten: Lieselotte und ihr Bruder Erich. (Foto: Sammlung B. Gelderblom, Hameln)

Der Abschied von meinen Eltern war schwer, besonders von meinem Vater, dem fiel es sehr schwer. Er hat geweint, und ich habe dieses Gefühl noch heute. Werde es nie vergessen.

Mein Bruder und meine Mutter kamen mit mir zum Bahnhof. Der Zug war voll, hindurch ging die Gestapo. Man musste ja vorsichtig sein, nichts über die Grenze zu schmuggeln, sonst wäre man sofort aus dem Zug geholt worden.

Wir konnten alle ruhiger atmen, als wir über die holländische Grenze kamen.

Viele Kinder waren in dem Zug, es muss wohl einer der Kindertransporte gewesen sein.

[Lieselotte war bereits 18 Jahre alt. Ihre Ausreise erfolgte nicht im Rahmen des Kindertransportprogramms, sondern einer "domestic permit", als vermittelte Haushaltshilfe. Anm. d. Verf.]

Spät abends aus dem Zug raus und aufs Schiff. Das war alles ganz fremd für mich, da ich niemals auf einem Schiff gewesen war.

Am nächsten Morgen früh kamen wir in Harwich an. Da waren Leute vom Roten Kreuz, die uns in den Zug nach London geholfen haben.

Die Leute, bei denen ich in den Haushalt kam, haben mich von London abgeholt. Ich musste ihnen aber vorher die Farbe meines Mantels schreiben.

Dann durch London. Er sprach kein Deutsch und ich kein Englisch. Aber eine Tochter sprach Französisch und ich auch, so konnten wir uns verständigen.

Alles war so fremd, und ich habe mir die ersten 14 Tage die Augen ausgeheult. Danach ging es ein bisschen besser, besonders weil wir noch nach Hause schreiben konnten. Als der Krieg dann ausbrach, war es damit vorbei.

Meine Eltern lebten dann von dem Erlös ihres verkauften Eigentums in Bielefeld. Wie ich in einem Brief sehe, wollten sie dann doch noch auswandern, in die Dominikanische Republik. Der Brief war am 5. Januar 1940 geschrieben. Es ist ihnen nicht gelungen.

Mein Bruder Erich hatte Schwierigkeiten, nach England hinein zu kommen. Er musste 100 £ in bar haben, um nachzuweisen, dass er die ersten Monate ohne Unterstützung leben konnte. 50 £ bekam er von einem meiner Cousins geschickt und 50 £ von den Leuten in Wimbledon, bei denen ich arbeitete. Mit denen konnte ich mich damals noch nicht richtig auf Englisch verständigen, aber eine Bekannte übersetzte, und sie liehen meinem Bruder die fehlenden 50 £. Sobald er sie hatte, konnte er herüber kommen. Das war ungefähr eine Woche vor dem Kriegsausbruch, sozusagen in letzter Minute. 1947 ist er mit seiner Frau nach Amerika ausgewandert.

Mein Bruder erhielt 1941 [richtig: 1942. E.H.] über das Rote Kreuz eine kurze Mitteilung meiner Eltern aus Bielefeld. Ein ähnliches, aber noch kürzeres Schreiben erhielt ich später aus Theresienstadt.**) Es war die letzte Nachricht, die ich von meinen Eltern empfing:

„Liebe Lieselotte, wir haben lange nichts von Dir gehört. Grüße, Mama und Papa.“

Dieser Brief hat mich erst zwei Jahre später erreicht, weil ich meine Arbeitsstelle mehrmals gewechselt hatte. Ich bin sofort zum Hauptbüro des Roten Kreuzes nach London gefahren und fragte: Kann ich eine Antwort schicken? Da sagten sie mir, es hätte keinen Zweck mehr.

___

Das erste Mal war ich im Jahre 1958 wieder in Oldendorf. Die Grabsteine meines Großvaters und von Rosenbergs waren zerschlagen. Wer das getan hat, weiß ich nicht.***)

Als ich dort auf dem jüdischen Friedhof stand, habe ich zum Lieben Gott geschworen: Wenn so etwas noch einmal passiert, dann nehme auch ich ein Gewehr. Ich werde niemals wieder in die Hände von solchen Leuten fallen. Selbst in meinem Alter würde ich mich beteiligen, bis zum letzten Atemzug.

Wissen Sie, dass jüdische Gräber auf dem [Nord-] Walle bestehen? Man sagte mir vor einigen Jahren, man hätte an der Seite des Walles wegen irgendetwas gegraben und dadurch die Gräber entdeckt und schnell wieder zugedeckt.

Wer weiß, wie viele da beerdigt sind. Vom Walle die Steintreppe runter in die Wallstraße - zu meiner Kindheit war da ein Stein mit „Blumenthal“ drauf. Als ich das erste Mal nach Hessisch Oldendorf zurück kam, bin ich dahin gegangen. Der Stein war natürlich nicht mehr da.

___

Seit ungefähr drei Wochen [Ende 1994] war viel im englischen Fernsehen über das Geschehen vor 50 Jahren in den Lagern Auschwitz und Treblinka, viel mehr, als ich jemals gesehen habe.

So etwas Grausames kann man überhaupt nicht begreifen. Wie kann ein Land voller Kultur, Dichter, Maler, Musik, überhaupt so etwa erlauben?

Züge mit Hunderten von unschuldigen Menschen, besonders Kinder, in die Waggons zu stecken und sie ohne weiteres umzubringen?

Wie kann ein Gott, zu dem wir beten, es zulassen? Wo war der Gott, als ihn so viele angebetet haben?

Aus dem Zug hat man sie herausgeprügelt. Dann in einer Kammer, wo man sagte, dass sie eine Dusche kriegen, mit Zyklongas vergiftet und gleich danach verbrannt.

Die Leute sind wie Schafe zum Schlachten gebracht worden.

Wie können Männer so etwas mitmachen, so erbarmungslos Kindern gegenüber? Hatten die überhaupt kein Gefühl, keine Seele? Kinder aus den Armen der Mütter gerissen, und was noch alles passiert ist, ist zu furchtbar, um es zu wiederholen.

Was im Fernsehen gezeigt wurde, hieß Shoah, ich weiß die Übersetzung dafür nicht.

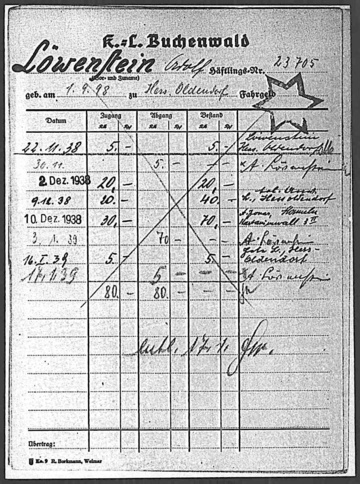

*) Adolf Löwenstein war zunächst ins Konzentrationslager Buchenwald verbracht worden. Im International center on Nazi Persecution Arolsen wird eine Karteikarte aufbewahrt, die zeigt, dass zwischen dem 22. November 1938 und dem 17. Januar 1939 Ein- und Auszahlungen für ihn verbucht wurden. Bei drei Einzahlungen wurde die Herkunft verzeichnet:

- "L.[öwenstein] tel.[egraphische] Anw.[eisung]"

- "A. Jonas, Hameln, Kastanienwall 3 II"

- "Hete L.[öwenstein] Hess. Oldendorf"

"Geldverwaltungskarte" des Häftlings Adolf Löwenstein im KL Buchenwald.

**) Nach jahrelanger Unklarheit über das Ziel des betreffenden Transportes von Bielefeld am 10.07.42 ist durch eine Studie (in: Ravensburger Blätter, Heft 1, Bielefeld 2010, S. 1 - 25) nachgewiesen, dass das direkte Ziel dieser Deportation mit hoher Wahrscheinlichkeit Auschwitz war. Möglicherweise lautete die letzte Nachricht, dass man "nach" Theresienstadt reise, und Lieselotte S. hat dies falsch in der Erinnerung bewahrt.

***) Zu den umgeworfenen Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof teilte G. Erbrich aus Frankfurt im Jahre 2019 folgendes mit:

Mein Vater war der Rechtsanwalt M.S., der in den 50er Jahren in Hessisch Oldendorf Bürgermeister war. In der Familie war bekannt, dass mein Onkel, der Apotheker P.E. - ein ganz strammer Nazi - erzählt hatte, wie er unmittelbar nach dem Kriege die Grabsteine auf dem Jüdischen Friedhof wieder aufstellen musste, die er vorher mit seinen Kumpanen (SA?) verwüstet hatte.

„Auf einmal waren wir als Mitbürger nicht mehr akzeptiert.“

Hermann Otto Löwenstein, Jahrgang 1927, jüngster Sohn von Julius und Hedwig Löwenstein, Lange Straße. Emigriert über England und Kanada in die USA. Der folgende Text ist eine freie Übersetzung seiner auf Englisch verfassten Erinnerungen, die im „Holocaus Memorial“ in Nashville/Tennessie aufbewahrt werden.

Die SA kam zu unserem Haus, sie schossen die Laternen aus, warfen Milchkannen durch unsere Fenster … wir waren völlig verängstigt, erinnert sich Hermann Löwenstein. Mit einem Mal waren wir als Mitbürger nicht mehr akzeptiert. […]

Danach durfte sich der 11jährige Hermann nicht mehr mit seinen Spielkameraden treffen. Als den jüdischen Kindern verboten war, die Schule seiner Heimatstadt Hessisch Oldendorf zu besuchen, wurde Hermann zu einem Onkel geschickt.

Im Jahr 1939 verließ Hermann Deutschland mit dem „Kindertransportprogramm“, einer außergewöhnlichen Rettungsaktion, die 10.000 jüdische Kinder zu sicheren Heimstätten und Pflegefamilien nach Großbritannien brachte. Er erinnert sich:

Ich wurde nach Northampton geschickt. Noch immer kann ich oben die Flugzeuge fliegen hören.

Hermann gehörte zu den Glücklichen; seine Eltern kamen, ihn zu holen. Dann führte sie ihr Weg nach Montreal, nach New York und schließlich nach Nashville.

Am Ende des Krieges, erinnert sich Hermann, bekam sein Vater Bittbriefe. Er sollte bestätigen, dass gewisse Amtsträger seiner Heimatstadt niemals Nazis gewesen waren.

Jene, die sich einst von ihm abgewendet hatten, brauchten ihn jetzt.

Ironie der Geschichte, sinniert Hermann. Jetzt brauchten sie ihn.

Hermann Otto Löwenstein mit Lieselotte Southam u. Tochter im November 1988 bei der Einweihung des Gedenksteines am Nordwall

(Dewezet 07.09.1988)

Deportiert und ermordet

David Blumenthal und Lina, geb. Grünewald. Viehhandel.

KZ Auschwitz

Julie Blumenthal, geb. Sternberg. Witwe des Kornhändlers Max B.

Vernichtungslager Treblinka

Julius Blumenthal und Rosa, geb. Pinkus. Wäschegeschäft.

Ghetto Riga

Louis Blumenthal, Altmetall- u. Fellhandel.

Ehefrau Jenny, geb. Hecht

Tochter Martha, Musikerin

Ghetto Warschau

Bild beigebracht v. M. Gruber, Hess. Oldendorf

Bertha Rosenthal. Ehemals Haushälterin beim Gemeindevorsteher Rosenberg.

Ghetto Lodz

Minna Rosenthal, Schwester v. Bertha R. Ehemals Haushälterin beim Gemeindevorsteher Rosenberg.

Vernichtungslager Chelmno

Die Abbildungen wurden, sofern nicht anders angemerkt, dem Verfasser von L. Southam (England) und H. Krüger sen. (Hessisch Oldendorf) überlassen.